| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

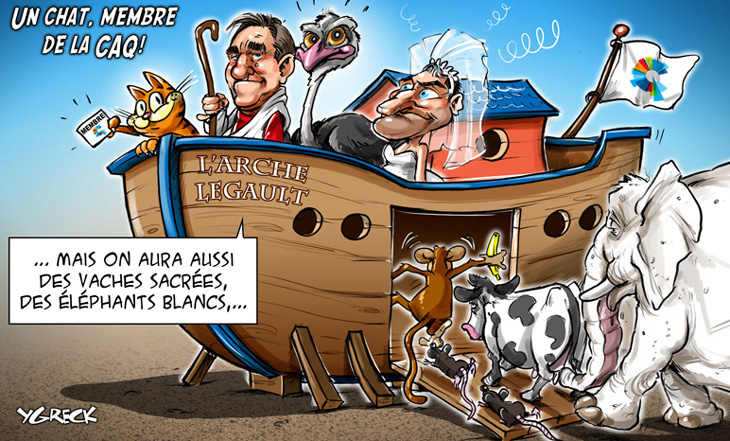

Message à ceux qui espèrent encore que la Coalition Avenir Québec, le parti de François Legault puisse représenter et défendre les aspirations nationalistes des Québécois... La CAQ est un parti fédéraliste, point à la ligne. Une conversion fédéraliste franche et assumée Soyons bien clairs, François Legault n’a pas «d’agenda caché» pro-indépendance. Pas plus qu’il n’est mû par quelque fibre outrageusement nationaliste. L’ex-ministre du Parti québécois s’est converti au fédéralisme. Pas juste un peu. Depuis 2012, François Legault a bien annoncé ses couleurs pourtant.

Et on pourrait continuer ainsi. Pour s’assurer du vote fédéraliste traditionnellement acquis aux libéraux, François Legault a bel et bien rassemblé une « coalition », mais celle-ci a une inclinaison très claire; elle est fédéraliste.

À l’école Saint-Georges de Senneville, qu’il a fréquentée au primaire et au secondaire, François Legault a toujours été premier de classe. « Il ne fallait pas être deuxième, il fallait être premier de classe. C’était toujours comme ça. Si quelqu’un avait une meilleure note que lui, s’il avait 98 au lieu de 100… il était déçu de lui-même. François a toujours été compétitif », dit sa sœur Francine, la benjamine des trois enfants Legault.

À l’adolescence, vers le début des années 70, il commence à s’intéresser à la souveraineté. Les francophones sont rares dans le West Island (l'Ouest de l'île de Montréal). Sa mère travaille un temps au cégep anglophone John-Abbott « où les francophones étaient parfois traités comme des moins que rien », estime sa sœur Francine. Il décide d’aller au cégep en français, au collège Marguerite-Bourgeoys, où il entre à 16 ans après avoir combiné la 10e et la 11e année et sauté la 12e. Matin et soir, il fait le voyage en train, le nez dans le journal indépendantiste Le Jour, tandis que les gens d’affaires qui l’entourent lisent The Gazette. Ce n’est qu’à 32 ans qu’il rencontrera son épouse, Isabelle Brais, par l’entremise d’un ami. Pendant les 15 années qui précèdent, « disons que François est dans sa jeunesse active », lance d’un ton amusé Daniel Zizian, un ami rencontré au cégep qui deviendra son chef de cabinet. La blague chez les Legault est que François a tellement changé de blondes qu’à Noël, la fille qui défaisait le sapin n’était pas la même que celle qui l’avait fait.

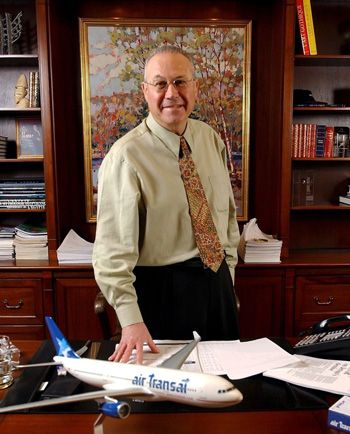

Diplômé des HEC, il prend son expérience du monde des affaires pendant six ans chez Ernst & Young à Montréal. Il fait son MBA en prenant des cours du soir. Né au sein d'un milieu qu'il qualifie de « modeste », François Legault s'est juré dès l'adolescence d'être millionnaire avant ses 40 ans. Il atteindra son but en 1997, à l'âge de 39 ans, en vendant ses parts dans Air Transat Comptable de formation, François Legault entame sa carrière en 1984, quand il assiste Robert Obadia dans le lancement de Nationair, il a recours au financement personnel de Laurent Beaudoin et sa femme Claire Bombardier, des clients de Ernst & Young. Il passe ensuite chez Quebecair au service des ventes et du marketing, où il rencontre ses futurs associés dans Air Transat, Jean-Marc Eustache et Philippe Sureau. Deux ans plus tard, il tente en vain avec d'autres investisseurs d'acheter le transporteur Quebecair, privatisé par le gouvernement du Québec. Legault propose alors à MM. Eustache et Sureau, propriétaires de l'entreprise Trafic Voyage qui nolisait les vols de Quebecair entre Montréal et Paris, de fonder leur propre compagnie. Un an plus tard, le groupe Air Transat fait son entrée en bourse avec une émission de 7 millions$ dans le cadre du Régime québécois d'épargne-Action. Il devient vice-président aux finances du groupe Transat, et président de la filiale Air Transat et entame une ascension qui en fera, dix ans plus tard, l'un des plus importants transporteurs aériens du pays, avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard de dollars et près de 4 000 employés.

Daniel Bourcier, l'ex-président du syndicat des agents de bord, se souvient de lui comme d'un patron à l'écoute. Il signale qu'à la suite d'une demande syndicale, Air Transat est devenue la première compagnie aérienne à reconnaître les conjoints de même sexe pour les assurances collectives. Depuis Legault aurait bien changé selon Bourcier.

Portrait du ministre-businessman

Bien entendu, ce n’est pas parce que Robert Obadia, un anti-syndicaliste notoire, avait à cœur les intérêts des employés qu’il a proféré de telles accusations. Néanmoins, on peut conclure que l’émergence de Air Transat vient beaucoup plus du fait qu’elle a profité d’un conflit de travail chez un concurrent et du coup de pouce du RÉA et du Fonds de solidarité que des qualités d’entrepreneurship de M. Legault.

C’était en février 1997, à Paris. François Legault, alors PDG de la compagnie aérienne Air Transat, se dispute avec son associé, Jean-Marc Eustache. Quelques jours plus tard, à son retour à Montréal, l’homme d’affaires qui a alors 39 ans vend ses parts et place les autres cofondateurs devant le fait accompli : il quitte l’entreprise. « J’étais choqué, explique M. Legault en entrevue. J’ai tout rempli les formulaires que la Commission des valeurs mobilières demandait. Ça s’est fait dans les règles de l’art avec les documents nécessaires. […] Donc tout s’est fait correctement. La seule chose, c’est que je ne leur ai pas dit, parce que j’étais fâché. On ne se parlait plus. J’ai annoncé que je quittais. » Est-ce qu’il le regrette ? « Non », tranche M. Legault, toujours réticent à revenir sur cet épisode, 20 ans plus tard. « On avait des opérations à Paris, une compagnie aérienne à Paris, se contente-t-il d’expliquer. On ne s’entendait pas, entre autres sur le développement et les activités de Transat en Europe… » Il se souvient s’être dit : « On s’en va nulle part. » Alors, il a décidé de vendre ses actions. À l’époque, la nouvelle a l’effet d’une petite bombe dans le monde de l’aviation et les médias parlent du « mystère qui entoure le départ soudain » du fondateur. Le titre de Transat, qui avait atteint près de 13 $ à la mi-février 1997, plonge de 4 $ à la fin du mois de mars 1997. Il s’échange encore aujourd’hui autour de 9 $. Silences -L’histoire n’a jamais été racontée en détail.

Le moment a été déterminant dans la vie de François Legault. Son départ lui a permis, quelques mois plus tard, de faire le saut en politique, où son aura de grand entrepreneur québécois l’a toujours suivi. Mais il s’est brouillé avec ses partenaires d’affaires et Jean-Marc Eustache, qui est toujours PDG de Transat, n’a jamais accepté de lui reparler. Le service des communications de Transat a d’ailleurs refusé les demandes d’entrevue de La Presse. Réponse: silence absolu Selon José Soucy Journaliste-blogueur, libre-penseur et stratège politique au HuffPost, aucun de ses anciens collègues ne semble vouloir en dire du bien. Soucieux de ne pas ternir l'image de leur entreprise, ils ne veulent pas non plus se vider le cœur sur la place publique. Mais chacun sait que Legault est «détesté» par ses anciens acolytes, notamment – mais sans doute pas seulement – pour la façon cavalière dont il a vendu ses actions sans avertissement. L'action de la compagnie se négociait à 13$, la gifle de Legault l'a fait plonger à 4$, une catastrophe. Alors la chose est nette: aujourd'hui, Air Transat refuserait d'embaucher François Legault, y compris pour laver les miroirs dans les toilettes. Par ailleurs, le journaliste Hugo de Grandpré écrivait que : «Cette rupture donne encore aujourd'hui des arguments à ceux qui affirment que François Legault n'est pas fiable et qu'on ne peut lui faire confiance.

Ce n'est pas une anecdote. Au-delà du flagrant manque de loyauté, l'épisode Air Transat est la branche sur laquelle est assise la crédibilité économique du chef de la CAQ. Car, si on examine les positions qu'il a prises en tant que chef de ce parti, des doutes s'installent sur son jugement économique. Sur son jugement économique En effet, en ce qui concerne le train du REM, la CAQ a été, comme le Parti Libéral du Québec, complètement insensible aux arguments du BAPE contre le REM, ce qui n'est pas surprenant, puisque la CAQ n'a pas la moindre fibre écologique. Rappelons également que le Parti Québécois réclamait du contenu local pour le matériel roulant dans les lois du REM, pendant que la CAQ a appuyé les deux lois cautionnant la décision libérale sans contenu local, et donc désastreuse, qui a envoyé en Inde 600 millions de dollars pour la construction du train.

M. Legault a contribué à affaiblir le rapport de force du Québec face à Ottawa, et accepté de faire payer l'industrie laitière québécoise. En campagne électorale, M. Legault a décidé qu'il souhaitait protéger le système de gestion de l'offre. Il a pourtant fait le contraire lorsqu'il a suivi aveuglément la décision du PLQ d'entériner l'entente commerciale avec l'Europe, sans attendre qu'Ottawa compense adéquatement nos fermes. M. Legault a, là, contribué à affaiblir le rapport de force du Québec face à Ottawa, et accepté de faire payer l'industrie laitière québécoise.

M. Legault aime dire qu'il est un comptable agréé. Mais pourquoi n'a-t-il trouvé aucun autre comptable agréé ou économiste indépendant pour valider son cadre financier qui comporte plusieurs anomalies majeures, qui semblent tout droit sorties de ce qu'on appelle aux États-Unis du «Voodoo economics», donc de la pensée magique? Tout cela pour dire que la réputation économique de François Legault repose sur du vent. François Bonnardel a dit de son chef qu'il était un «expert en immigration». Cela a provoqué un immense éclat de rire. Dire de Legault qu'il est un expert en économie devrait à mon sens provoquer la même hilarité!

Pour le syndicaliste, François Legault « avait l'air d'un gars de gauche » parmi les gens d'affaires. Après avoir accepté des sièges à de nombreux conseils d'administration, dont celui de président du conseil d'administration du Fonds régional de solidarité des Laurentides que lui offre son ami Henri Massé, François Legault commence à évoquer l'idée de se lancer en politique. « J'ai été gâté, mais je n'ai jamais perdu de vue que, lorsqu'on a beaucoup reçu, il faut donner », explique François Legault pour justifier son choix de se joindre au gouvernement péquiste de Lucien Bouchard, en 1998

L'égalité des chances demeure

le credo principal de François Legault : «Je suis très sensible à

l'égalité des chances. Et les taux de décrochage scolaire de 50, 60 %, ça

m'arrache le coeur. Je me dis que ce n'est pas vrai qu'on peut parler de

l'égalité des chances au Québec avec une situation comme celle-là.» François Legault se fait prudent.

Comme l'écrit Pierre Dubuc de l'Aut'Journal: la meilleure, c’est que Legault avait sa carte du PQ à 16 ans. Il ne l’a jamais renouvelée pendant ses années dans le monde des affaires.

Il ne l’a fait que lorsqu’il a su qu’il devenait ministre ! Référendum en Écosse: François Legault dresse un parallèle avec le Québec - le 23 septembre 2014 «Deux choses sont claires pour les Écossais comme pour les Québécois. Premièrement, la différence nationale est une réalité incontestable. Le Québec et l’Écosse forment des nations dans le sens le plus fort du terme. Cette réalité ne saurait être niée et elle doit être reconnue, affirmée et respectée. Deuxièmement, l’indépendance n’est pas une religion. On peut être fiers de ses origines, avoir à cœur le développement de son peuple, et préférer d’autres voies d’affirmation politique que l’indépendance.»

«La tenue du

référendum en

Écosse est d’abord une victoire pour la démocratie, a poursuivi M. Legault.

Cela dit, les Écossais ont choisi de faire progresser leur nation à

l’intérieur d’un ensemble plus vaste, le Royaume-Uni. Ce pari, c’est aussi

celui que les Québécois ont fait. Mais pour que cela fonctionne, il faut

tirer le meilleur parti de notre appartenance au pays auquel on a librement

choisi d’appartenir. C’est ce que les Écossais semblent vouloir faire.

C’est ce que nous devons faire aussi.»

Aucun aspirant premier ministre n’est allé aussi loin, et ce, depuis très longtemps. Jean Charest déclarait, de son côté, que l’idée de souveraineté serait toujours présente. Philippe Couillard, aussi hargneux qu’il puisse l’être à l’endroit des indépendantistes, a tout de même toujours réitéré qu’« une idée ne meurt jamais ». Cette déclaration témoigne d’une conception dangereuse de la démocratie. Qui est François Legault pour décider des débats que les générations futures auront le droit de tenir ? On me dira que, parce qu’il est un ancien péquiste, le chef caquiste est obligé d’en beurrer particulièrement épais pour rassurer le West Island. Soit ! Mais il y a des limites à l’irresponsabilité. On voit clairement ici la différence entre un politicien qui ne pense pas au-delà du court terme et un véritable homme d’État commente le chroniqueur Simon-Pierre Savard-Tremblay, le 29 juillet 2018. François Legault veut «protéger» la société de «nos ancêtres» (15 mars 2018)

«Bien sûr que quelqu'un

peut tricher à un test de valeurs, admet-il. Mais il y a un message à

envoyer : on doit défendre nos valeurs. On doit aussi s'assurer qu'il n'y a

pas des gens qui prêchent la violence, qui prêchent contre nos valeurs.

Donc, il faut prendre des précautions.» Pas de vrais «tests de valeurs» Le chef de la CAQ fait valoir que plusieurs autres pays le font, dont l'Allemagne et le Danemark. Comme le démontrait le HuffPost en 2016, leurs «tests de valeurs» portent peu sur les valeurs, et plus sur l'histoire du pays d'accueil, ses lois et ses coutumes. M. Legault justifie cette mesure en disant voulant protéger l'héritage canadien-français au Québec. «Moi, je suis fier du genre de société que m'ont laissé nos ancêtres et je pense qu'on a le devoir de protéger cette société.» 29 août 2016 : Si on est responsable, on doit discuter calmement des répercussions de l'immigration au Québec. [...]

«Le lien est qu'il y a des vêtements qui sont un peu extrêmes qui, pour certaines femmes, peuvent être interprétés comme un geste de soumission, a fait valoir le chef caquiste. C'est important de s'assurer que les nouvelles personnes qu'on accueille au Québec croient à l'égalité entre les hommes et les femmes.»

La CAQ réitère qu'elle interdirait le port de signes religieux pour les personnes en autorité dans l'appareil public, soit les juges, les procureurs de la Couronne, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants. Ainsi, M. Legault s'oppose formellement à l'ouverture montrée par le Service de police de la Ville de Montréal au port du hijab pour ses policières. De même pour le turban dans la Gendarmerie royale du Canada (GRC). «Si une policière porte un signe religieux et qu'elle a devant elle quelqu'un qui est d'une autre religion, évoque M. Legault, sa crédibilité, sa neutralité, au moins en apparence, peut être remise en question. Ce n'est pas souhaitable.»

À noter que M. Legault est l’un des sept membres du gouvernement (dont Lucien Bouchard) qui a préféré prêter serment sur la Bible, plutôt que sur le Code civil du Québec lors de son assermentation comme ministre! Conflit avec Landry

Marois apprend la nouvelle de la bouche d'un Landry triomphant. Furieuse et isolée, elle se rallie, mais ne

fera plus jamais confiance à Legault.

Éventuellement, ce sont les partisans de Bernard Landry qui l'accuseront à leur tour de ne pas être fiable. En 2003, Landry tente de sauver son leadership en vue du vote de confiance de juin 2005. Le 23 octobre 2003, il lance «La saison des idées» afin de rallier les militants.

Devant les députés réunis à huis clos et ensuite devant les délégués, la vice-présidente du parti, Marie Malavoy, sonne la charge : « On n'écrit pas le programme du PQ avec des "je", mais avec des "nous" », lance-t-elle. Legault ne bronche pas. Mais aujourd'hui il se défend d'avoir manqué de loyauté. «À l'époque, Bernard Landry avait dit qu'il n'était pas certain de rester. On venait de perdre des élections, et je pensais qu'on avait besoin d'un brassage d'idées au Parti québécois. C'était ma contribution, avec un groupe de jeunes, à ce qu'on appelait "la saison des idées".»

Legault reconnaît qu'il peut lui arriver de blesser ses collègues : «Sur des principes importants, je ne fais pas de compromis. Je suis tout le contraire d'un suiveux. Je n'ai pas peur de déplaire si c'est nécessaire même si beaucoup de gens sont contre ce que je pense. Dans ce sens-là, peut-être que c'est vrai que je suis trop franc ou pas assez patient, mais le bon côté des choses, c'est que je dis ce que je pense.[...] Je suis capable d'écouter, mais quand vient le temps de me prononcer, je n'ai pas peur, je suis capable de sortir du rang si je pense que c'est nécessaire.»

Il avait alors invoqué des raisons familiales.

Tous ses collègues et amis admettent que sa femme, Isabelle, n'était pas

favorable à ce qu'il s'investisse dans une telle aventure. Ses garçons

étaient jeunes; la famille avait déjà beaucoup donné à la politique.

Encore aujourd'hui,

ses partisans du temps n'ont pas d'explication claire sur cette décision.

«C'est vrai que sa femme n'était pas favorable à ce qu'il y aille, mais elle

n'avait pas fermé la porte. Je pense que l'autre raison qui a joué, c'est que

François ne se sentait pas porté par une vague à l'époque. Or, il est un peu

comme Lucien Bouchard : quand il va quelque part, il a besoin de se sentir

appelé. Ce n'était pas le cas en 2005», confie l'un de ses proches.

«Ce que j'essaie de faire, c'est de rassembler des gens, des leaders qui

souhaitent relancer le Québec. Je pense que c'est ce dont on a besoin au Québec,

du leadership et de la compétence. Et dans un premier temps, ça doit se faire à

l'extérieur d'un parti politique parce que les politiciens ont perdu beaucoup de

crédibilité.»

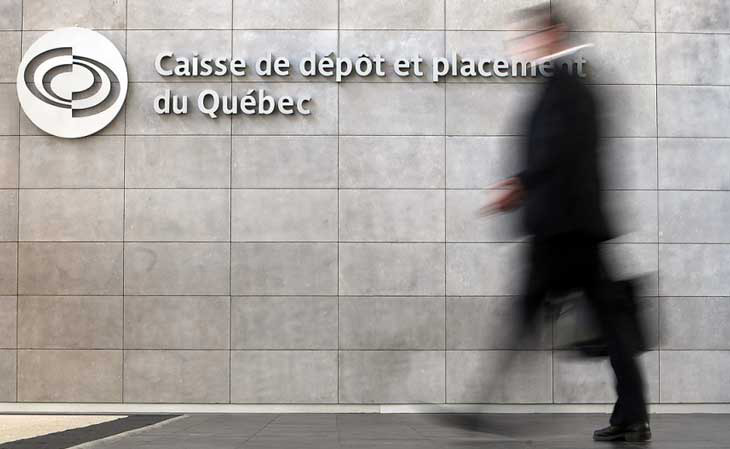

Résolu à ne pas se laisser engloutir par la bureaucratie du second ministère en importance au Québec, M. Legault entreprend alors de combattre la lourdeur de la machine. Mais pour plusieurs, l'inexpérience politique de François Legault a été la cause de nombreux faux pas. En se voyant confier le ministère de l'Éducation, François Legault hérite d'une réforme complexe conçue sous Pauline Marois. La disparition des notes traditionnelles dans les bulletins scolaires lui vaudra notamment le désaveu public du premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard. Après une période difficile lors de la course à la direction du PQ, au printemps 2001, marquée par son passage du camp de Pauline Marois à celui de Bernard Landry, le ministre Legault se taille la réputation d'être à l'écart des réseaux péquistes traditionnels. Dès son arrivée à la Santé, en 2002, M. Legault trouve inconcevable de ne pouvoir évaluer concrètement la performance d'un réseau dans lequel les Québécois investissent annuellement quelque 17 milliards de dollars. Par cette urgence d'agir et la tentation d'appliquer à la Santé des recettes qui se sont montrées efficaces à l'Éducation, François Legault ternira, selon plusieurs observateurs, l'image de solide gestionnaire née lors de son passage à l'Éducation. De nombreux analystes soulignent toutefois son rôle de porte-parole de l'opposition en matière de finances et d'économie, de 2003 à 2009. Il s'est particulièrement fait remarquer au printemps 2009, lors de la commission parlementaire sur les pertes importantes de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Selon José Soucy Journaliste-blogueur À l'élection 2018, François Legault dénonce les petits amis du Parti Libéral du Québec, mais il a aussi ses petits amis qui le suivent et le soutiennent. À l'époque où il était au parti québécois il a reçu sa part de dons lucratifs d'individus peu recommandables. En 1997, l'année avant l'arrivée de Legault, le PQ avait récolté 5 300$ de dons dans la circonscription de Rousseau. L'année de l'arrivée de Legault, 1998, les dons ont explosé à 5 570$. Les dix années suivante, la circonscription de Legault a reçu en moyenne 69 109$ de dons par année. L'année après le départ de Legault, les dons ont chuté à 11 790$. Encore plus que le montant des dons, c'est leur origine qui fait sourciller. En exemple:

Par sa maîtrise du dossier, Legault triomphait. Mais, nous apprend Toupin, « presque du jour au lendemain, François Legault ne voulut plus poursuivre ses charges à fond de train contre le gouvernement dans cette affaire ». Que s’était-il donc produit? Selon Toupin, l’événement déclencheur est le fait que « le 30 avril 2009, alors qu’il se trouvait dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale, François Legault reçut la visite impromptue d’un huissier qui lui tendit une mise en demeure de la firme d’avocats McCarthy Tétrault qui, au nom de ses clients Pietro Perrino et Valier Boivin – explicitement mis en cause dans le scandale des FIER –, lui faisait une demande formelle de rétractation ».

Aujourd’hui, Legault parle de « courage », en promettant de s’attaquer aux organisations syndicales. Mais, celui dont la fortune doit beaucoup à l’appui du Fonds de solidarité de la FTQ lors de la création d’Air Transat, était beaucoup moins « courageux » quand les Pietro Perrino, Valier Boivin, Charles Sirois lui ont intimé de cesser de fouiller dans leurs combines, comme nous l’apprend Le mirage de François Legault de Gilles Toupin.

Mais quatre jours après la démission-surprise de Bernard Landry, le 8 juin 2005, François Legault annonce qu'il ne se présentera pas à la course à la direction du Parti québécois, invoquant des raisons familiales. Avec un taux de popularité de 9 % dans les sondages, il se trouvait derrière Gilles Duceppe (30 %), Pauline Marois (16 %) et André Boisclair (10 %). En juin 2009, il annonce son départ de la vie politique. Mais en février 2011, il fonde, avec l'homme d'affaires Charles Sirois, la Coalition pour l'avenir du Québec, dans le but d'animer une réflexion collective sur les défis auxquels fait face le Québec. Rapidement, il n'écarte pas la possibilité de revenir dans l'arène politique. Neuf mois plus tard, la Coalition pour l'avenir du Québec s'est transformée en parti politique, renommée Coalition avenir Québec. Le 4 septembre 2012, François Legault sera élu dans la circonscription de L'Assomption avec 1078 votes d'avance sur la candidate du PQ. Le chef de la CAQ entrera à l'Assemblée nationale à la tête de la deuxième opposition, derrière le PLQ.

En 2008, la Caisse a subi des pertes financières de 40 milliards. Vingt ans plus tard on ignore encore ce qui s'est véritablement passé dans ce qui fut le pire désastre financier de notre histoire. Les principaux responsables, Jean Charest, Monique Jérôme-Forget, Henri-Paul Rousseau, sont parvenus à camoufler (cover-up) leur responsabilité jusqu'à maintenant grâce au silence complice de François Legault, alors critique de l’Opposition officielle (PQ) en matière de Finances et maintenant chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) que les sondages placent en avance en vue du scrutin du 1er octobre 2018. Le rôle et la responsabilité de François Legault

D'autant plus que l’ancien premier ministre et ancien ministre des Finances Jacques Parizeau, une autorité en la matière, avait une explication sur cette perte supplémentaire de 10 milliards$ : le changement de la loi sur la gouvernance de la Caisse par le gouvernement Charest en 2004 (Loi 78), qui avait transformé selon lui un fonds de pension en fonds spéculatif.

De là la violation des normes de placement et la surexposition à des produits de placements dont on avait mal évalué les risques, observées par Pierre Gouin. Pourtant, une règle d’or en matière de placements recommande de s’abstenir d’investir lorsqu’on est incapable d’évaluer correctement les risques. C’est ainsi que la Caisse s’est retrouvée avec une quantité importante du fameux papier commercial non-bancaire, devenu toxique lors de la crise, entraînant une grave crise de liquidités et une vente de feu du portefeuille d'actions à l'automne 2008 en pleine capitulation boursière. Les pertes sur papier sont devenues des pertes effectives, un sacrifice de 2 milliards $ : « À l'automne 2008, la Caisse avait réduit du tiers (de 36,3% à 22,4%) sa pondération en actions. À l'époque, le président par intérim Fernand Perreault avait justifié la braderie en pleine débandade boursière afin « de protéger le capital des déposants... » Ce chamboulement rapide du portefeuille avait coûté 2 milliards en 2008. » Or, François Legault était parfaitement au fait que ces pertes auraient pu être évitées, comme l'atteste son point de presse à l'Assemblée nationale le 4 novembre 2008 : « M. LEGAULT: Oui. J'ai parlé avec des gens de la Caisse de dépôt, là, de façon confidentielle puis, en respectant leur anonymat. Ces personnes m'ont dit qu'actuellement, depuis à peu près un an, pour régler les problèmes de papier commercial, on vendait des obligations pour créer les liquidités qu'on a perdues avec le papier commercial, de 13 milliards. [...] La caisse peut toujours aller chercher des liquidités en vendant des actions, mais on va tous comprendre qu'avec la valeur actuelle des actions dans les entreprises un peu partout dans le monde ce n'est pas le temps de vendre des actions. Or, il y a des inquiétudes chez les employés de la Caisse de dépôt, qui voient que la caisse est en train de vendre des actions au pire moment pour régler ses problèmes de liquidités. Il y en a qui me disent aussi qu'il y aurait des demandes qui seraient faites au gouvernement pour qu'il y ait un transfert de liquidités qui soit fait.

M. LEGAULT: « Bien, il y a des actions qui sont prises. Si la Caisse de dépôt actuellement est en train de liquider des actions, ça veut dire qu'il y a des pertes qui vont devenir réalisées, avec notre argent. [...] Je pense que les Québécois ont le droit de savoir ce qui se passe à leur Caisse de dépôt. » On constate donc que François Legault dispose des informations sur la situation à la Caisse, et l’on sait qu’il a la formation et l’expertise nécessaires pour établir les responsabilités. Le rôle et la responsabilité de Monique Jérôme Forget, alors ministre des Finances Suite à ce point de presse et à l’information que la Caisse lui transmettait, la ministre des Finances, responsable de la Caisse, Monique Jérôme-Forget, ne pouvait prétendre qu'elle n’était pas informée de la crise de liquidités en cours et des pertes potentielles d'une vente de feu. On comprend qu'en pleine campagne électorale elle ait préféré camoufler la gravité de la situation au public pour ne pas compromettre les chances de réélection du PLQ et de Jean Charest. Elle a donc ignoré la suggestion de l’Opposition officielle que l'État se porte à la rescousse de la Caisse et lui fournisse les liquidités nécessaires pour éviter des pertes effectives de 2 milliards $.

Le rôle et la responsabilité des dirigeants de la Caisse

La Caisse ne manquera pas par la suite de camoufler cette opération qui eut pour résultat objectif de favoriser la l'élection des Libéraux en 2008, un camouflage dénoncé par un observateur averti, Pierre Goyette, ancien sous-ministre des Finances, ancien membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec et ex-président et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada. Dans une lettre ouverte au aux journaux dont le Soleil et le Devoir, il écrit le 25 février 2010 : « La véritable catastrophe financière de l'année 2008 a été la perte à la vente de placements en actions de 22,8 milliards par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cela dit, l'omission la plus scandaleuse de la part de la direction de la Caisse a été de s'abstenir de toute explication, de toute analyse de ce fait éminemment important, de cette immense perte réelle irrécupérable de 2008. (...) Le rapport annuel décrit longuement le contexte de marché en 2008 au Québec, au Canada et dans le monde à l'égard de toutes les catégories de placements, mais des renseignements détaillés et de l'analyse des pertes comptables de 13,7 milliards sur actions, il n'y a rien. » François Legault s’est lâchement défilé

Cette lettre était accessible sur le site d’Agnès Maltais, mais le lien n'existe plus. Il faudrait retracer cette lettre dans les archives du PQ. Lors de cette commission parlementaire, il va se montrer peu combatif pour faire la lumière sur les pertes historiques de la Caisse et sur le rôle de la ministre responsable lors de la crise de liquidité.

« Les recherchistes du PQ découvrent que Charles Sirois, à la tête du holding Télésystème, est un acteur central des FIER au Québec. Le PQ se rend compte que Sirois tire parti des faiblesses du programme, relate Gilles Toupin. Les questions sont rédigées. Il est pour ainsi dire minuit moins cinq, et tout est prêt pour lancer la frappe. Mais François Legault dit non; il refuse de faire le travail. Il s'abstient complètement. » [...] En plus de vouloir épargner Charles Sirois, avec qui il créera la CAQ deux ans plus tard, M. Legault aurait aussi craint pour sa fortune personnelle après avoir reçu une mise en demeure de proches des Libéraux, avance Gilles Toupin. L'auteur décrit ensuite un caucus du PQ médusé par un discours de François Legault qui veut diminuer l'intensité des attaques de son parti envers Jean Charest pour s'attaquer « aux vraies affaires ». Faut-il ensuite se surprendre que François Legault soit allé jusqu’à solliciter Monique Jérôme (la sacoche) Forget pour un appui – qu’elle a d’ailleurs refusé de lui accorder – à son nouveau parti, sachant le rôle qu'elle avait joué dans le camouflage (cover-up) des pertes de la Caisse, particulièrement lors de l'épisode de la « vente de feu » ? En fait, il faut surtout comprendre que la CAQ et le PLQ, c’est blanc bonnet et bonnet blanc. François Legault est un membre à part entière de l’establishment fédéraliste qui nous suce le sang aux quatre veines. Il a retourné sa veste lorsqu’il a compris que ses intérêts personnels étaient menacés s’il restait au PQ. Il est aussi inapte que les Libéraux à servir le bien public.

2 octobre : à 14 h 12 selon Élection Québec -Taux de participation préliminaire : 66,4621 %

En septembre 2018, François Legault, admet se plier à l’exercice à contrecoeur. Il a chiffré ses actifs à 9,866 millions $. «Ça ne me plaît pas particulièrement de dévoiler mes actifs, mais je pense que c’est comme une obligation que je me donne, pour être transparent», a-t-il affirmé en mêlée de presse. Le dirigeant caquiste estime cependant «que c’est rendu une norme de dévoiler les actifs, d’être complètement transparent» et que «les Québécois ont le droit de savoir». Selon les documents dévoilés le 24 septembre 2018, François Legault et sa conjointe Isabelle Brais ne possèdent qu’une seule propriété — celle d’Outremont — et ils paient 36 629,75 $ par année en taxes municipales. La valeur de leur résidence montréalaise est de 4 556 000 $, d’après l’évaluation municipale. Par ailleurs, selon les informations fournies par le parti, le couple Legault-Brais n’a aucune somme d’argent placée à l’extérieur du pays. La déclaration de revenus de Mme Brais chiffre à 0 $ son salaire annuel. La maison de style victorien du chef de la CAQ est à vendre depuis plus de 9 mois. François Legault et sa femme demandent 4,9 millions pour la propriété de 24 pièces. Une visite s'impose. On se demande pourquoi la maison n'est pas encore vendue car elle est très belle!

En 2018, François Legault et ses collègues de la CAQ prétendent être des champions de la saine gestion des finances publiques. Ils veulent continuer les politiques d’austérité et de baisses d’impôt pour les plus fortunés. Or, ce que peu de gens savent, c’est que la CAQ a été fondée à ses débuts par des gens très fortunés qui profitent allègrement des paradis fiscaux ou qui sont des professionnels de cette industrie de l’évitement fiscal aux confins immédiats de l'illégalité (cabinets d’audit, gestionnaires de patrimoine/fortune, fiscalistes, juristes, comptables, etc.) Il existe donc une véritable nébuleuse de personnes qui œuvrent dans l'industrie de la gestion de fortune qui gravite autour de la CAQ. Il s'agit plus précisément de ces professionnels qui permettent à des individus fortunés et à des entreprises de faire de l'évitement fiscal aux confins immédiats de l'illégalité et de l'optimisation fiscale agressive à l'étranger.

Nous pouvons commencer par la firme d'avocat BCF de Mario Charpentier, ancien Président de l'ADQ et ancien Responsable du financement de la CAQ. Quarante-six avocats de la firme BCF ont contribué pour 20 000 dollars à la fondation de la CAQ en 2011. BCF offrait des conseils en fiscalité internationale aux particuliers et aux entreprises via ses bureaux à la Barbade entre 2011 et 2017, soit BCF (Barbados) LTD et BCF ATTORNEYS AT LAW. C'est la firme d'avocats Dentons qui a acheté la filiale de BCF à la Barbade, en 2017, ce qui inclut la clientèle et les trois experts en fiscalité qui y œuvraient. Il est opportun de souligner au passage qu’oeuvre au sein de ce cabinet le frère de l’ancien ministre des Finances Libéral Raymond Bachand, Jean-Claude Bachand, lui-même ancien membre d’administration du Groupe Investors, une filiale de la Société Financière Power du groupe Power Corporation contrôlé par l’Empire Desmarais. Bien que BCF n'ait plus de bureaux à la Barbade, ils offrent toujours des services en fiscalité internationale. Toutefois, voici comment ils présentaient leurs services à la Barbade avant 2017.

« Nous avons créé notre bureau de la Barbade afin

d’offrir à nos clients qui exercent des activités à la Barbade des services

juridiques et fiscaux de qualité de façon rapide et efficace. Nous avons développé au cours des dernières années un large réseau à la Barbade. Nous sommes donc en excellente position pour conseiller une clientèle diversifiée, tels que les cabinets comptables, les banques, les entreprises de services et les petites et grandes entreprises ayant des filiales à la Barbade ou désirant s’implanter dans ce pays. La Barbade est un territoire attrayant pour la création et l’exploitation de sociétés de vente internationales, de fiducies d’immigration, de compagnies d’assurance vie, de compagnies d’assurance captives, de compagnies de réassurance, de sociétés commerciales, de sociétés de financement, de sociétés de portefeuille, de banques et de sociétés de fiducie, de sociétés de crédit-bail ainsi que de sociétés détenant des droits de propriété intellectuelle. Nous vous invitons à lire les documents ci-joints pour obtenir plus de renseignements sur ces différents sujets. La Barbade a conclu des conventions fiscales avec le Canada, Caricom, la Chine, Cuba, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Finlande, le Luxembourg, le Panama, la Suède, la Norvège, le Mexique, la Suisse, l’Autriche, Malte, Maurice, les Pays-Bas, l’Espagne, le Botswana et le Venezuela. En outre, des négociations sont en cours afin de conclure des conventions avec l’Italie, le Vietnam, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Tchèque, l’Islande, la Russie et l’Inde. La Barbade compte également sur un réseau croissant de traités bilatéraux d’investissement (des « TBI »). Elle a conclu des TBI avec le Botswana, le Canada, la Chine, CARICOM, Cuba, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, Maurice, le Mexique, la Norvège, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Venezuela. »

De juin 2000 à juillet 2003, j'ai travaillé au service Communication & Marketing de la Banque Ferrier Lullin (UBS) à Genève en qualité de WebÉditeur. Au moment de réaliser le nouveau site web de cette banque, vers 2001-2002, j'ai fait une veille du contenu et de l'architecture des différents sites web des banques suisses, afin d'analyser la concurrence. J'ai découvert, à ce moment, que la Banque Lombard Odier qui venait de fusionner avec la Banque Darier Hentsch, avait un nouveau site internet. Comme nouvelle à la une, le lancement d'un nouveau fond de placement, INFOLOGY dont l'homme d'affaires Charles Sirois était partenaire. LODH est la deuxième plus importante institution de gestion de fortune de la Place financière genevoise, après la Banque Pictet. Ses clients sont à la fois des particuliers et de l'institutionnel, soit des entreprises d'envergures importantes. LODH gère en ce moment près de 242 milliards de francs suisses d'actifs, soit 322 milliards de dollars canadiens. Son siège social est implanté à Genève. LODH dispose aussi de 27 bureaux dans 20 pays et emploie près de 2 400 personnes. Fondée en 1795, tout comme mon ancien employeur Ferrier Lullin, elle est la première banque suisse à avoir ouvert une succursale à l'étranger, soit en 1951 (tout comme la Banque Pictet en 1978), à Montréal. Patrick Odier, l'un des principaux actionnaires de LODH a été Président de l'Association Suisse des Banquiers de 2009 à 2016. C’est un ami de Charles Sirois et d’André Desmarais qu'il a rencontré, il y a plusieurs années, lors d'un Sommet de Davos en Suisse. De plus, à partir de 1998, France Chrétien Desmarais a siégé pendant près de 20 ans, avec Patrick Odier, au conseil d'administration de LODH Canada. Rappelons que l'objectif de cette succursale est d'augmenter les actifs de clients canadiens, en leur procurant un refuge qui leur permet de ne pas respecter leurs obligations fiscales au Québec et au Canada. LODH dispose de plusieurs sociétés enregistrées au Canada, dont les bureaux sont à Montréal :Lombard Odier Services Inc., Lombard Odier Valeurs mobilières (Canada) Inc., Lombard Odier TransAtlantic Limited, etc. En mai-juin 2000, au même moment où je passais l'entrevue pour devenir WebÉditeur de la Banque Ferrier Lullin, filiale de l'UBS, j'ai fait 6 heures d'entrevues avec 4 personnes de la Banque LODH pour le même poste de WebÉditeur chez eux. Je me souviens très bien de mon entretien avec le directeur du département informatique. Sur un ton très brutal, il m'a demandé quelle était ma position à l'égard de la souveraineté du Québec. Je ne comprenais pas le rapport avec le poste dont il était question et sans vraiment me soucier de l'importance de la réponse, j'ai répondu que j'y étais favorable. Aujourd'hui, je comprends que comme WebÉditeur, j'aurais probablement eu des droits administrateurs sur leur réseau informatique, et ainsi accès aux noms de la clientèle québécoise et canadienne. Pour bien connaître la culture dans le milieu bancaire suisse, n'entre pas dans le cercle des premières familles de banquiers genevois, qui le veut. Jusqu'en 1980-90, pour travailler dans les banques genevoises, il fallait être de religion protestante. Et pour faire partie de la direction, il fallait être un des descendants ou un des membres d'une de ces premières familles qui ont fondé ces banques à Genève. Dans les années 90, les choses ont commencé à changer. Et dans la période où j'y ai travaillé, les banques ont adopté un style de gestion à l'américaine, avec de plus fréquents voyages à l'étranger et des méthodes plus agressives pour faire de l'acquisition de clientèle. Elles se sont mises à faire de la publicité aussi, ce qui était mal vu auparavant, considérant les valeurs de discrétion liées au secret bancaire dont elles font la promotion auprès de leurs clients à l'étranger. J'ai bien connu le fils du banquier propriétaire de la Banque Leclerc qui a fait faillite vers la fin des années 70. Bien que pratiquant la gestion de fortune dans une autre banque genevoise, il était complètement rejeté par le milieu lors des événements mondains. La Banque Leclerc est la seule institution de gestion de fortune à avoir fait faillite à Genève. Or, Charles Sirois a lancé avec LODH, le fonds de placement INFOLOGY, où était placé les actifs des clients privés et institutionnels de cette banque. Sachant que la principale raison de placer des avoirs dans une institution financière suisse est de raison fiscale, il est fort raisonnable de penser que Charles Sirois ou l'une des entreprises dont il est l’un des importants actionnaires ou avec laquelle il ait des liens importants, ait eu recours aux services de LODH. En effet, Charles Sirois, cofondateur de la CAQ, ne s'est jamais caché pour cautionner le recours à des filiales dans les paradis fiscaux pour faire de l'évitement fiscal aux confins immédiats de l'illégalité. Sirois a été Président du conseil d’administration de la Banque CIBC, banque qui traite beaucoup entre autres avec le Clan Desmarais. Charles Sirois siège au conseil d'administration de la Banque CIBC, depuis 1997 et en est devenu le président en 2009. Selon les rapports annuels de la Banque CIBC, des économies d'impôts au Canada de l'ordre de 1,4 milliards de dollars auraient été rendues possibles entre 2007 et 2011, en ayant recours à des filiales étrangères. Dans cette liste de donateurs à la fondation de la CAQ, nous retrouvons le même système et style que les donateurs du PLQ, soit des gens du secteur de la construction, des gens ayant trempé de près ou de loin dans le scandale des commandites, plusieurs Italo-canadiens reliés au PLQ, au PLC et à la mafia, des gens du milieu bancaire, des gens d’affaires proches de Charles Sirois et de François Legault. À la fondation de la CAQ, une centaine de dons totalisant 36 000 $ sont marqués de la mention « de FL et CS », probablement François Legault et Charles Sirois. J'ai parlé des dons venant de la firme d'avocat BCF. Firme qui avait une filiale à la Barbade pour permettre à ses clients de profiter de ce paradis fiscal. Or, le cabinet d'audit Ernst & Young qui est considéré comme un des piliers de l'industrie de l'évitement fiscal aux confins immédiats de l'illégalité avec Deloitte, KPMG et PwC (PricewaterhouseCoopers) est aussi une de ces sociétés proches de la CAQ. Rappelons que François Legault a débuté sa carrière comme vérificateur et chef d'équipe chez Ernst & Young de 1978 à 1984. Les employés de cette firme ont d'ailleurs donné 10 000 $, en 2012, lors de la fondation de la CAQ.

Air Transat a créé en octobre 1996 une société à la

Barbade, Transat A.T. (Barbados) Ltd. Or, aucun journaliste à l'époque ne l'a relancé en lui disant que c'était exactement la technique du « prix de transfert », utilisée par les multinationales pour détourner leurs profits vers les paradis fiscaux. Dans le rapport annuel de 2017, 11 des 19 filiales d'Air Transat se situent toujours dans des places offshores considérés comme étant des paradis fiscaux. Les Pays-Bas, la Barbade, la République Dominicaine, la Jamaïque et la City à Londres sont, en effet, des paradis fiscaux. Si le gouvernement avait une loi forçant les entreprises à dévoiler leurs résultats pays par pays, il serait facile de vérifier si Air Transat a pratiqué de l'évasion fiscale avec ces filiales avec la technique du « prix de transfert ». Un rapport annuel qui n'est pas consolidé mondialement et qui affiche ces résultats par pays contiendrait ce type d'informations:

- Les pays dans lesquels la société opère ;

• Les montants des ventes intragroupes et

extérieures au groupe ; François Legault et son conseiller spécial, « l’abrasif » Mario Bertrand (un proche de Charles Sirois, ancien chef de cabinet de Robert Bourassa) Il a choisi la Barbade parce que c’était « une façon permise de transférer des dépenses qui n’étaient pas déductibles en France parce qu’il n’y avait pas de revenu pour obtenir une déduction ». M. Legault estime que ce n’est pas de l’évitement fiscal. « Lorsqu’une entreprise perd des dépenses qui ne sont plus déductibles alors qu’elles devraient l’être, je trouve ça normal qu’on puisse essayer de réduire les dépenses des revenus de l’entreprise », a ensuite ajouté M. Legault. En 2012, l'ancien chef de cabinet de Robert Bourassa de 1986 à 1990, Mario Bertrand, dont la résidence principale est à Monaco (paradis fiscal) devient conseiller spécial de François Legault. Mario Bertrand a eu un parcours dans le milieu des affaires assez impressionnant : Société des Jeux du Québec, Culinar, Brasserie Labatt, Juste pour rire, Cogeco, Léger Marketing, Hexagone (ex-Louisbourg de Tony Accurso), etc. Il a été président et chef de direction de Télé-Métropole. Mais ce qui est intéressant, en plus de sa résidence à Monaco, c'est qu'il rejoint Charles Sirois dans les années 90 et devient chargé mondial des opportunités d'affaires chez Telesystem International, dont le conseil d'administration et les dirigeants sont composés de membres de la famille Sirois, soit François-Charles Sirois, Charles Sirois, Denis M. Sirois et Simon Sirois. Au fil des ans, Telesystem a conclu des transactions totalisant plus de 22 milliards de dollars depuis sa fondation. (Voir à ce sujet l’ouvrage de Richard Le Hir, « Charles Sirois, l’homme derrière François Legault », publié à Montréal aux Éditions Michel Brûlé en 2013, et la critique de la conjointe actuelle de Jean-François Lisée, Sylvie Bergeron, parue sur le Huffington Post le 9 juillet 2015) L'évasion fiscale de grande envergure implique aussi d'autres institutions bancaires ayant des activités à Montréal. J'ai un ami du temps où je vivais à Genève qui travaille en ce moment à la filiale de la Banque Syz à Nassau. Vers 2011, nous avons passé une soirée ensemble à Montréal. Il m'a confié que leur clientèle était tellement en développement, que ses patrons avaient pris la décision de l'envoyer 7 fois par année, au lieu d'une seule fois, à Montréal et à Ottawa pour rencontrer ses clients. La Banque Julius Baer, qui a acheté la Banque Ferrier Lullin en 2005, était le partenaire principal de la Formule Électrique (FE) à Montréal. Cela permettait à ses gestionnaires d'avoir un accès privilégié pour faire de l'acquisition de clientèle, lors de l'événement assez controversé. Dans les banques canadiennes, la Banque Royale a longtemps eu une très forte présence à Genève. Je rappelle aussi, en terminant, qu'après mon départ de Ferrier Lullin en 2003, Martin Tremblay a été nommé directeur de notre succursale à Nassau. Nous sommes les deux les deux seuls Québécois à avoir travaillé pour cette banque, fondée en 1795. Il a été arrêté par le FBI en 2005 pour avoir tenté de blanchir un milliard de dollars. L'ancien directeur de notre succursale à Nassau m'a révélé que la chose qu'il adorait particulièrement lorsqu'il y travaillait, c'était d'être en contact avec la clientèle québécoise: « Il adorait notre accent ! ». Ces clients sont désormais ceux de Julius Baer, depuis la vente de Ferrier Lullin en 2005. Que la question des paradis fiscaux soit pratiquement évacuée de la campagne électorale actuelle est vraiment dommageable pour l'avenir politique du Québec. Les paradis fiscaux sont une attaque directe envers nos institutions, notre démocratie, la capacité d'action et de gouvernance de l'État québécois. Éric Lauzon ca.linkedin.com/in/lauzoneric Fonds Infology (LODH) www.fondsprofessionell.de/upload/attach/863934.pdf LODH CANADA - Conseil d'administration http://www.canadacorporates.com/corp/99483.html https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpDtls.html?corpId=4261542 Le Groupe Lombard Odier publie ses résultats pour le premier semestre 2017

Le modèle de laïcité de l'État proposé dans ce projet de loi tient compte de l'histoire, des valeurs sociales et de la spécificité du Québec. La pièce législative est une initiative rassembleuse, raisonnée et raisonnable. Ce projet de loi est le résultat d'un parcours historique, d'un processus évolutif propre au Québec. Essentiellement, le projet de loi vise à affirmer et à définir la laïcité de l'État dans le droit québécois selon quatre grands principes :

Il prévoit que certaines personnes en position d'autorité, comme les procureurs, les policiers, les enseignants et les directeurs des écoles primaires et secondaires publiques, ne pourront pas porter de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Les personnes en poste au moment de la présentation du projet de loi conserveront le droit de porter un signe religieux tant qu'elles exerceront la même fonction au sein de la même organisation. Le projet de loi précise aussi que les services publics devront être donnés à visage découvert. Il est aussi prévu que les services publics seront reçus à visage découvert lorsque la vérification de l'identité ou la sécurité l'exigera.

Mode électoral

Ci-dessous: des textes en lien direct avec le sujet:

|

|